Aktuelles

Nachhaltige Transformation – Wirkung verstehen und gestalten

Ein kreativer Austausch zwischen Kultur und Wirtschaft

14. Mai von 17:30 bis 20:00 Uhr in der Baden-Württemberg Stiftung

Sowohl in der Kultur als auch in der Wirtschaft lag der Fokus im Bereich Nachhaltigkeit bislang auf der Erfassung und Reduzierung von CO2-Emissionen. Zwar ermöglichen etablierte Bilanzierungsstandards eine verlässliche Berechnung des CO2-Fußabdrucks, doch diese Kennzahl allein greift zu kurz. Innovative Ansätze wie der Handabdruck oder die Gemeinwohl-Ökonomie rücken die positive Nachhaltigkeitswirkung in den Fokus. Wie lässt sich die transformative Wirkung messen, wenn sie nicht allein an Emissionseinsparungen festgemacht werden kann? Können Organisationen und Unternehmen aus Kultur und Wirtschaft voneinander lernen und gemeinsam ihre Wirkung steigern?

Diesen Fragen widmet sich das interaktive Werkstattgespräch, organisiert von der Landesgruppe Baden-Württemberg der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg. Wir bringen Akteurinnen und Akteure aus Kultur und Wirtschaft zusammen, um gemeinsam Methoden und Ansätze zur Messbarkeit und Gestaltung nachhaltiger Veränderungsprozesse zu erkunden. Ziel ist es, Synergien zwischen kreativen und datenbasierten Strategien zu nutzen, voneinander zu lernen und neue, praxisnahe Lösungswege zu entwickeln.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Baden-Württemberg Stiftung laden wir Sie herzlich ein zur Veranstaltungsreihe WERKSTATTGESPRÄCHE am 14. Mai von 17:30 bis 20:00 Uhr in der Baden-Württemberg Stiftung, Kriegsbergstr. 42, in Stuttgart. Bitte melden Sie sich unter https://pretix.eu/bwstiftung/Transformation/ an.

Programm

| 17:30 | Begrüßung durch Theresia Bauer, Geschäftsführerin der Baden-Württemberg Stiftung |

|---|---|

| 17:40 | Einführung ins Thema durch Stephanie Hock, Landesgruppe Baden-Württemberg der Kulturpolitischen Gesellschaft, und Dr. Olga Panic-Savanovic, Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg |

| 18:00 | Impulsvorträge aus Kultur und Wirtschaft inklusive Fragerunde |

| Impuls Handabdruck: Stephan Schaller, Senior Expert, Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) | |

| Impuls Green Impact: Ilona Schaal, künstlerische Leitung und Co-Geschäftsführung, Theater Rampe | |

| Impuls Gemeinwohl-Ökonomie: Matthias Rausch, zertifizierter GWÖ-Berater, Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e.V | |

| 19:00 | Gruppenarbeit im World Café Format |

| 20:00 | Imbiss und Get-Together an der lösbar |

Wann & Wo:

🗓 Mittwoch, 14. Mai 2025 | 17:30–20:00 Uhr

📍 Baden-Württemberg Stiftung, Kriegsbergstraße 42, Stuttgart

👉 Hier geht’s zur Anmeldung und weiteren Informationen

Rückblick

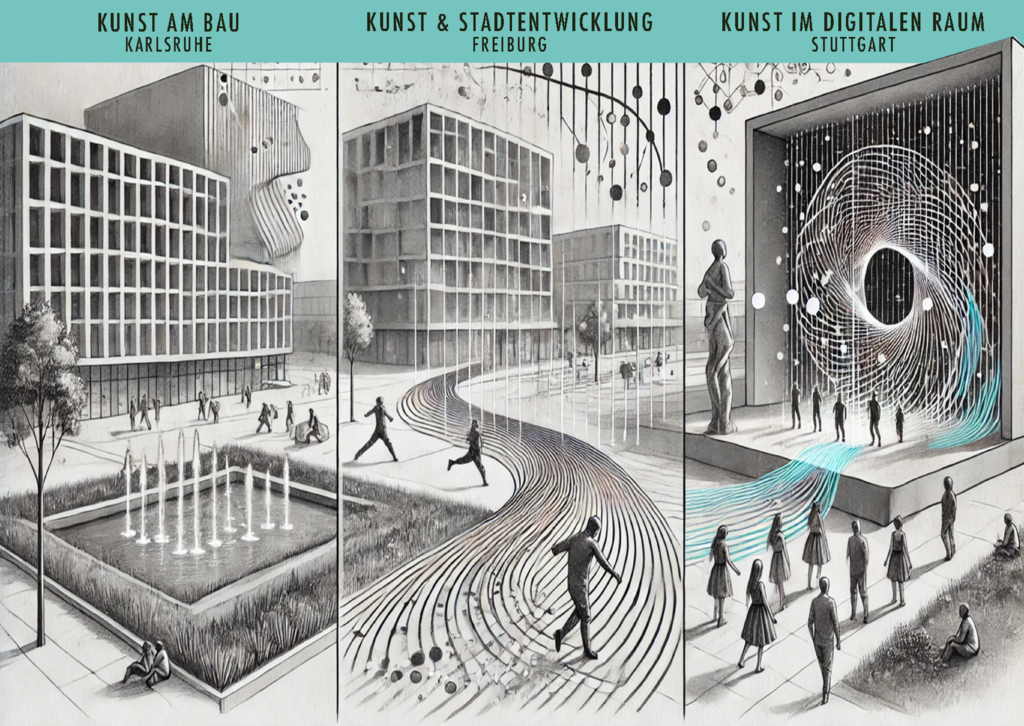

#NoFilter BW – Kunst im öffentlichen Raum

#NoFilter BW – Kunst im öffentlichen Raum

Am 28. November 2024 startete die neue Veranstaltungsreihe #NoFilter BW der Landesgruppe Baden-Württemberg der Kulturpolitischen Gesellschaft. Ziel des Formats ist es, eine Plattform für den offenen Austausch zu aktuellen kulturpolitischen Themen zu schaffen. Institutionen, Verwaltungen und freie Akteur:innen sollen vernetzt werden, um voneinander zu lernen, Herausforderungen zu identifizieren und Empfehlungen für die Zukunft zu formulieren.

Einführung und Impulse: Felicia Maier, Kulturamtsleiterin Freiburg, eröffnete die Veranstaltung mit einer Einführung in die Thematik und stellte die Handreichung Kunst im öffentlichen Raum vom Deutschen Städtetag aus dem Jahr 2013 vor. Anschließend folgten drei Impulse aus Freiburg, Stuttgart und Karlsruhe, die innovative Ansätze und Perspektiven auf Kunst im öffentlichen Raum präsentierten.

Freiburg: Kunst im öffentlichen Raum als Modell für Quartiersentwicklung

Ann-Kathrin Harr vom Kulturamt Freiburg stellte das Projekt KiöR Gutleutmatten vor, das Kunst als integralen Bestandteil von Quartiersentwicklung zeigt. Ausgangspunkt ist die Installation Brace von Anna Schütten, bestehend aus zwei Stahlklammern, die in einer Grünfläche einen offenen Raum markieren und als Präsentations- und Interaktionsfläche dienen.

Unter dem kuratorischen Titel Gardens of Ambivalence entstehen bis 2028 weitere künstlerische Interventionen. Das Projekt verbindet künstlerische Gestaltung mit langfristiger Nutzbarkeit und fördert die aktive Einbindung der Gemeinschaft. Es demonstriert, wie Kunst im öffentlichen Raum nicht nur ästhetische, sondern auch soziale und städtebauliche Funktionen übernehmen kann.

Stuttgart: Kunst an der Schnittstelle zum digitalen Raum

Daniel Beerstecher vom Kunstverein YouTransfer e.V. präsentierte die Performance Walk in Time (2019), die extreme Entschleunigung mit digitaler Technologie verband. Über zehn Wochen legte Beerstecher einen 42-km-Marathon im Slow-Walk zurück – mit nur 120 Metern pro Stunde. Während der Performance wurden Daten wie Herzfrequenz und Schrittzahl erfasst und live über digitale Plattformen sowie in Kunstinstitutionen präsentiert.

Die Aktion reflektiert Spannungsfelder zwischen Beschleunigung und Entschleunigung, Selbstoptimierung und Achtsamkeit. Sie zeigt, wie digitale Technologien genutzt werden können, um neue Schnittstellen zwischen physischem und digitalem Raum zu schaffen. Besonders bemerkenswert war die Resonanz auf Social Media, wo die Performance über Memes und andere Formate über 100.000 Aufrufe erzielte – ein Beispiel dafür, wie Kunst im öffentlichen Raum auch digitale Öffentlichkeiten erschließen kann.

Karlsruhe: Lebendige Kunst am Bau und die Rolle des Kunstbeirats

Susanne Ablaß und ihr Team vom Kulturbüro Karlsruhe präsentierten das städtische Kunst-am-Bau-Programm und die Arbeit des Kunstbeirats, die in Baden-Württemberg einzigartig sind. Ein exemplarisches Projekt ist Aktionspotential von Johanna Wagner (2023), eine interaktive Lichtskulptur an der Heinrich-Hertz-Schule.

Die organische Form der Skulptur, inspiriert von neuronalen Netzwerken, lädt zur freien Interpretation ein. Über Bewegungsmelder aktiviert, zeigt sie Videosequenzen, die abstrakte Muster, geometrische Formen und digitale Ästhetiken kombinieren. Das Werk ist bewusst offen gestaltet, um durch zukünftige Schulprojekte erweitert zu werden.

Karlsruhe zeigt mit diesem Ansatz, wie Kunst am Bau und strategische Förderung innovative und zukunftsweisende Kunst im öffentlichen Raum ermöglichen können.

Kulturpolitische Empfehlungen

In der anschließenden Diskussion, moderiert von Clair Bötschi (Kulturunternehmer und Referent für Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Ludwigsburg), wurden folgende Empfehlungen formuliert:

- Flexibler Umgang mit bestehenden Kunstwerken:

Der additive Umgang, bei dem immer mehr Kunstwerke angeschafft und aufgestellt werden, bindet die Ressourcen vieler Kommunen vollständig. Es braucht flexiblere Ansätze, um bestehende Werke stärker in künstlerische Prozesse einzubinden oder deren Lebensdauer und Relevanz kritisch zu prüfen.

- Bewusstsein für neue Formen von Kunst im öffentlichen Raum schaffen:

Die Impulse zeigten, dass Kunst im öffentlichen Raum längst über dauerhafte Installationen hinausgeht. Kunst als Teil der Quartiersentwicklung, interaktive Werke und digitale Projekte eröffnen neue Perspektiven, die stärker in kulturpolitischen Strategien berücksichtigt werden müssen.

- Vielfalt fördern und Ressourcen schaffen:

Es bedarf flexibler Fördermodelle, die temporäre, partizipative und digitale Kunstformen ermöglichen. Kommunen sollten Kunst als dynamisches Element der Stadtentwicklung verstehen. Gleichzeitig sollte die Handreichung des Städtetags von 2013 überarbeitet werden, um die aktuellen Herausforderungen und Potenziale zeitgemäß abzubilden.

Wir danken allen Teilnehmer:innen und Referent:innen für den inspirierenden Austausch, der eindrucksvoll verdeutlicht hat, wie essenziell Kunst im öffentlichen Raum für das Selbstverständnis und die Identität einer Kommune ist. Die Impulse und Diskussionen haben spannende neue Perspektiven und Ansätze aufgezeigt, die aktuell in Baden-Württemberg entwickelt und umgesetzt werden, und damit die Kulturpolitik nachhaltig bereichern können.

Bei Fragen oder weiterem Interesse zum Thema wenden Sie sich gerne an die Landesgruppe Baden-Württemberg der Kulturpolitischen Gesellschaft.

Portrait

Die Sprechergruppe der Kulturpolitischen Gesellschaft Baden-Württemberg hat sich als Auftrag gesetzt, kulturpolitisch relevante Themen aufzugreifen und zur Diskussion zu stellen. Die rund 150 Mitglieder in Baden-Württemberg verstehen wir als Netzwerk, die wir miteinander und mit weiteren Kulturschaffenden ins Gespräch bringen wollen. Unser Ziel ist es auch, fachliche Impulse für Kulturpolitik und Kulturbetriebe zu setzen, um einen wertvollen Erfahrungsaustausch zu erreichen. Der Großflächigkeit des Landes wollen wir gerecht werden, indem wir regional bezogene wie auch zentrale Veranstaltungen anbieten.

Die fünf Sprecher:innen kommen aus unterschiedlichen Bereichen wie der Kulturverwaltung, der Soziokultur, der Kunst und Kreativwirtschaft und sind ebenso in unterschiedlichen Regionen Baden-Württembergs zu Hause – unter anderem in Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart.

Wir stehen als Ansprechpartner:innen für die Mitglieder und Kulturschaffenden in Baden-Württemberg zur Verfügung und sind offen für ihre Fragen, Bedarfe und Anregungen.

An einer Mitgliedschaft und Kooperation Interessierte sind herzlich eingeladen, mit der Sprechergruppe Kontakt aufzunehmen.

Sprecher*innen der Landesgruppe sind Felicia Maier, Laila Koller, Stephanie Hock, Clair Bötschi, Dr. Marta Schmidt (v.l.n.r.)

Kontakt

Felicia Maier, Laila Koller, Stephanie Hock, Clair Bötschi, Dr. Marta Schmidt

Email: ba-wue@kupoge-regional.de

Facebook: https://www.facebook.com/Kupoge.bw

Instagram: https://www.instagram.com/kupoge_bw/