Ergebnisse der

Sommerakademie 2022

»Mittendrin oder jenseits von …? Kulturpolitische Strategien für ländliche Räume«

Rund 80 Teilnehmer*innen diskutierten an den drei Tagen vom 28. bis 30. September 2022 über Kultur und Kulturpolitik für ländliche Räume, darunter rund 35 Impulsgeber*innen, die Einblicke ihre Erfahrungen und Zukunftsvisionen ermöglichten. Vertreten waren fast alle der 12 Flächenländer Deutschlands. Als Impulsgeber*innen waren Akteur*innen aus der kulturellen Praxis, dem Kulturmanagement, den kommunalen, Kreis- und Landesverwaltungen sowie Kulturverbänden und regionalen Kulturorganisationen eingeladen, zudem Expert*innen aus den Bereichen Kulturpolitikforschung, Raumwissenschaft, Tourismus und Regionalentwicklung.

Ausgangspunkte waren zwei Einführungsvorträge. Christine Wingert stellte einleitend die Breite der kulturellen Aktivitäten einerseits und kulturpolitische Strategien wie auch Desiderate im Hinblick auf Kultur in ländlichen Räumen andererseits vor (siehe Wingert 2022). Prof. Dr. Rainer Danielzyk führte anhand verschiedener Faktoren aus, wie verschieden die ländlichen Räume in Deutschland. Mehr noch: Schon die Definition für »ländlich« sei – selbst in den Raumwissenschaften und dem Politikfeld der Raumordnung – nicht eindeutig (siehe Danielzyk 2022).

Vor diesem Hintergrund wurden die Herausforderungen für Kultur in ländlichen Räumen im Laufe der Tagung aus den verschiedenen Regionen Deutschland vorgestellt und differenziert diskutiert. Denn nicht nur die finanziellen Möglichkeiten ländlicher Kommunen wie auch die Kulturhaushalte der Länder sind sehr unterschiedlich, sondern auch die vorhandene kulturelle Infrastruktur wie Kultureinrichtungen, Kulturverbände, Beratungs- und Förderstellen und Netzwerke. So wurde beispielsweise für Nordrhein-Westfalen eine besonders große Dichte an Beratungs- und Vernetzungsstellen festgestellt und für Baden-Württemberg – hier aus dem Blickwinkel der Amateurtheater – gute Bedingungen für Kultur in ländlichen Räumen, u.a. durch vorwiegend wohlhabende Kommunen und vergleichsweise üppige Landesprogramme.

Die Diskussionen oszillierten konsequenterweise zwischen diesen beiden Ebenen: der kulturellen Praxis von Kulturschaffenden, Kulturverwaltungen und -institutionen in ländlichen Räumen einerseits und den kulturpolitischen Strategien und Instrumenten der Länder für »ihre« ländlichen Räume andererseits. Für beides gab es eine Fülle von positiven wie auch nicht so erfolgreichen Beispielen als Lernstoff. Eine wichtige Rolle spielen als Intermediäre die regionalen Kulturorganisationen wie beispielsweise (bei aller Unterschiedlichkeit trotz gleicher Bezeichnung) die Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen sowie die Kulturfachverbände und andere regionale Organisationen und Netzwerke.

Folgende Themen kristallisierten sich in den vier Panels und sechs Foren als zentral heraus und wurden teilweise kontrovers diskutiert:

-

Zugang zu Kultur – Kultur für alle

Das Ziel von Kulturarbeit und Kulturpolitik bleibt – so wurde auf der Tagung betont – nach wie vor, für alle Menschen den Zugang zu einem vielfältigen Kulturangebot und Möglichkeiten für kulturelle Aktivitäten zu bieten. Als strukturelle Herausforderungen wurde insbesondere die schlechte ÖPNV-Anbindung ländlicher Gemeinden herausgestellt, diese verstärke die soziale Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Auch die digitale Transformation schreite in ländlichen Gebieten zu langsam voran, auch wenn dafür vielversprechende Beispiele vorgestellt wurden.

Kontroverse Positionen zeichneten sich im Hinblick auf die Frage nach der Qualität eines Kulturangebotes ab. Welche Kriterien stehen im Vordergrund: die künstlerische Qualität, Form und Grad der Partizipation des Einzelnen oder Wirkungen auf den Zusammenhalt? Inwiefern schließen sie sich gegenseitig aus? Qualitätsmanagement und Erfolgsmessung wurden als wichtige Themen der ländlichen Kulturarbeit benannt. Wichtig sei es, nicht nur Best Practice zu demonstrieren, sondern auch Fehler und Misserfolge, aus denen man lernen kann. Unterschätzt würde häufig die große Selbstwirksamkeitschance in ländlichen Räumen.

-

Publikum / Kulturnutzer*innen

»Wer ist das Publikum und wenn, wie viele?«, so die lakonische Notiz auf einer Apfelkarte. Die Frage nach dem Publikum durchzog die Tagung: Wen kann man wie erreichen, vor allem: wie erreichen wir mehr Menschen? Diese Fragen sind nicht neu, nicht einmal spezifisch für Kultur in ländlichen Räumen, sondern beschäftigen die Kulturpolitik generell seit Jahrzehnten. Dennoch scheint sich das Problem der »Kulturabstinenz« seit der Corona-Pandemie verschärft zu haben. So werde die Werbung um öffentliche Wahrnehmung für ehrenamtlich organisierte Kultur ein aufwendiges Geschäft, insbesondere aufgrund der weiten Strecken und der geringen Bevölkerungsdichte in sehr ländlichen Gegenden. Für besondere Kunst- und Kulturinteressen fehle in dünnbesiedelten ländlichen Gebieten die »kritische Masse« an Teilnehmer*innen. Insofern sei es schwierig, diverse Besuchsgruppen anzusprechen.Diskutiert wurde, ob die Erweiterung der Zielgruppe auf Gäste bzw. Tourist*innen für Kulturorte in sehr ländlichen Räumen eine Chance sein kann. Dies beträfe aber nur bestimmte Angebote und Orte in touristisch interessanten Regionen. Hier könnten auswärtige Besucher*innen das Angebot stärken, das dann auch für die Einwohner*innen zur Verfügung steht. Demgegenüber wurde aber auch berichtet, dass gelegentlich Einwohner*innen Kulturangebote »boykottierten«, weil sie »für die Touris« seien.

-

Kulturorte in ländlichen Räumen

Auch wenn die Ausprägungen wie auch die Herausforderungen der Kulturorte in NRWs ländlichen Räumen nicht die gleichen sind wie in Brandenburg oder Schleswig-Holstein, stellte sich als ein zentrales Thema die Multifunktionalität von Gebäuden heraus – sowohl als Chance als auch als Schwierigkeit. Genannt wurden diverse Beispiele, wie die Öffnung von attraktiven Kulturorten für die Nutzung als Standesamt oder für Impfaktionen oder die Entwicklung von Kulturkirchen (siehe Barrenechea / Wiese 2022). Soziokulturelle Zentren agieren, auch in ländlichen Räumen, immer schon an der Schnittstelle zwischen Kultur und Sozialem. Ideen und Erfahrungen für anregungsreiche Formate der partizipativen Kulturarbeit liegen reichlich vor. Unter dem Begriff der »Dritten Orte« wird die funktionale Verbindung von Kultur, Bildung und Begegnung seit einigen Jahren als kulturpolitische Strategie verfolgt (siehe Bäßler 2022).

Chancen für eine rege Nutzung berge das Konzept insbesondere, wenn die Dritten Orte mit der lokalen Bevölkerung entwickelt würden, schlugen Teilnehmer*innen vor. Andere berichteten aus ihrer Erfahrung: »Letztendlich erreichen wir die Altbekannten« und »DER Einheimische kommt nicht«. Die Programmgestaltung sei ein Balanceakt zwischen den Interessen der Einheimischen, Zugezogenen und Besucher*innen von außenhalb. Auch seien die Nutzungen nicht immer kompatibel. »Vielfalt braucht Begleitung«, um Konflikten zwischen den Akteuren begegnen zu können.

Wie aber verhält es sich bei einer Sporthalle oder einer Schulaula? »Braucht es besondere Orte für Kultur«, wurde gefragt, z.B. für Theateraufführungen? Die Antworten fielen uneindeutig aus und es zeigte sich auch eine gewisse Genügsamkeit: »Man akzeptiert auch Defizite, wenn die Stimmung stimmt«. Kulturpolitisch zeichnen sich zwei Strategien ab: das Empowerment der Kulturakteure für mobile Kunst in ländlichen Räumen oder die Ertüchtigung der Orte für Kunst.

-

Menschen vor Ort, Engagement und Ehrenamt

Für nachhaltige kulturelle Aktivitäten in ländlichen Räumen braucht es engagierte Menschen vor Ort, ganz gleich ob bezahlt oder unbezahlt (siehe Görg 2022). »Was macht man, wenn es niemanden gibt?« fragte eine Teilnehmerin. Lösungen konnte niemand anbieten, vielmehr wurde herausgestellt: »Da versagt dann die Bottom-up-Förderpraxis, weil sie niemanden ansprechen kann.« Insofern seien manche erfolgreichen Förderstrategien nicht auf alle ländlichen Räume übertragbar.Wenn auch vielfach als Träger der Kulturarbeit in ländlichen Räumen gelobt, in einigen Regionen Deutschland leidet das ehrenamtlich getragene Kulturleben unter Überalterung und Nachwuchsmangel. So wurde beispielsweise aus einer brandenburgischen Region von großen Verlusten im Bereich der Chöre berichtet und aus Sachsen-Anhalt von Museen, deren Trägervereine einen Altersdurchschnitt von über 70 Jahren aufweisen. Aus Mecklenburg-Vorpommern wurde berichtet, es gebe »kaum bezahlte Kulturarbeit auf dem Land«, dennoch gebe es Engagierte, oft Zugezogene oder Rückkehrer*innen, »die ganze Dörfer revitalisieren«, z.B. Das lebendige Dorf. Ehrenamt und Engagement hat viele Gesichter, manche kulturelle Aktivitäten funktionieren dauerhaft ehrenamtlich, manche brauchen hauptamtliche Unterstützung wie Beratung und Qualifizierung, wieder andere Aufgaben im Bereich des Kulturmanagements und der Kulturpolitik sind dauerhaft nicht ehrenamtlich zu leisten. Es wird auch Vieles unentgeltlich angestoßen, in der Hoffnung, dass sich einmal Geld für gelungene Formate akquirieren lässt. Es wurden eine Reihe von möglichen Förderformaten, wie sie von Kommunen, Kreisen, Verbänden und Organisationen geleistet werden können, vorgeschlagen und vorgestellt.

-

Künstlerische Intervention vs. »Kulturinvasion«

»›Wir müssen die Sprache der Menschen vor Ort sprechen‹ und ›Wir kommen rein als Provokation‹, das sind diese beiden Pole, die gleichermaßen ihre Berechtigung haben. Dazwischen liegen ganz viele Hybridformate und hybride Ansätze.« Während eine Teilnehmerin hiermit das Kontinuum des Möglichen künstlerischer Arbeit in ländlichen Räumen formulierte, war für andere klar: »Wenn man mit Ideen kommt, kommt man überhaupt nicht bei den Menschen an. Überstülpen funktioniert gar nicht«.

Ob eine künstlerische Intervention als »Kulturinvasion« wahrgenommen wird oder als bereichernde Provokation, ist nicht nur eine Frage der Perspektive, sondern hänge von vielen Faktoren, dem Kontext und der Intention der Intervention ab – dies wurde in einem Forum intensiv diskutiert. Es ginge weder darum, alle Bürger*innen einer Stadt oder eines Dorfes für sich zu gewinnen, noch alle gegen sich zu aufzubringen. Dennoch, so wurde betont, müsse man »das Künstlerische stark machen« und »das ist nicht immer freundlich«, auch subversiv und grenzüberschreitend. Bei der Bespielung von Leerstand brauche es jedoch (zumindest das informelle) Einverständnis des bzw. der Bürgermeister*in.

Künstlerische Interventionen in ländlichen Räumen erfolgen meistens im Rahmen von Landesförderungen, auch gibt es inzwischen zunehmend Residenzprogramme für Künstler*innen mit partizipativen Konzepten in ländlichen Räumen. Vor dem Hintergrund dieser öffentlichen Beauftragung war eine zentrale Frage, wann derartige kurzfristige Kunstprojekte als »gelungen« gelten können und wie sie zu einem »guten Ende« kommen, ohne die Beteiligten frustriert zurückzulassen. Ideal sei es, wenn die Bürger*innen die künstlerischen Impulse aufnehmen und selbst weiterführen. Werden neue Strukturen entwickelt? Zumindest, so eine Erfahrung, »verändert man das Narrativ auf dem Dorf bzw. in der Kleinstadt und das bringt sehr viel Emanzipation bei den Leuten« (siehe Matton 2022).

-

Mentale Offenheit und Kooperationsbereitschaft

Engagierte Kulturschaffende, Künstler*innen oder Kulturmanager*innen, die Kulturprojekte in ländlichen Räumen umsetzen wollen, ob sie dort leben oder nur temporär dort sind, stoßen zuweilen auf Ablehnung. Aus Baden-Württemberg wurde von »Fremdenfeindlichkeit« berichtet, die sich auf alle bezöge, die nicht über Generationen im Ort verankert sind. Zugleich wurden »Arroganz« und »Vor-Urteile« von Kulturschaffenden moniert, die mit »missionarischem Verhalten« in ländlichen Räumen tätig werden. Insofern brauche es mentale Offenheit auf allen Seiten, um kulturelle Entwicklungen in ländlichen Räumen anstoßen zu können. Eine Teilnehmerin nannte dies »Silos aufbrechen« und meinte damit neue Formate der Kulturarbeit, Offenheit für Vernetzung und Kooperationen zwischen Vereinen, Einrichtungen, Kommunen und auch zwischen verschiedenen Ministerien.

Berichtet wurde aus Brandenburg von mentalen Mustern bei Chören, die gemeinsames Proben verhindern, aus Hessen von starren Strukturen, wenn die Katholische Kirche in einem Landkreis zwar gute Kulturarbeit mache, aber nicht für Kooperationen und neue Formate offen sei. Horizontale und vertikale Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit wurden als wesentliche Pfeiler für nachhaltige Kulturarbeit in ländlichen Räumen hervorgehoben. Konkret diskutiert wurde dies auch an Beispielen neuer Allianzen im Theaterbereich: zwischen Freien Theatern, Amateurtheatern, Stadt- und Staatstheatern sowie den Landesbühnen, deren dezidierter Auftrag es ist, Produktionen für ländliche Orte zu entwickeln. (Siehe Beetz / Jacob 2022, Schneider 2022 und auch Web-Talk vom 13.12.2022)

-

Kommunale Kulturverwaltung und Kulturpolitik

Vonseiten der Ländervertreter*innen wurde betont, dass die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Ermöglichung des Zugangs zu Kultur für alle Menschen in erster Linie Aufgabe der Kommunen sei (Stichwort »Kommunale Selbstverwaltung«). Mit den Landesverfassungen verpflichteten sich die Länder, die Kommunen dabei zu unterstützen (z.B. mit dem Kommunalen Finanzausgleich), und nehmen vor allem überlokale Aufgaben wahr (siehe auch Kooperativer Kulturföderalismus). In der Diskussion zwischen den Vertreter*innen von Kulturabteilungen, aber auch in der Abschlussrunde mit Kulturministerin Bettina Martin (MV) wurde deutlich, dass die Finanznot einiger Kommunen auch für die Landeskulturförderung problematisch ist. Zuweilen würde die Freiwilligkeit der kommunalen Kulturarbeit allerdings auch als Freibrief zum Kürzen und Streichen »missverstanden«. Aber es sei für finanzschwächere Länder auch kaum möglich, die lokalen Defizite durch Kulturprogramme auszugleichen.Starke Kommunen und gut ausgestattete kommunale Kulturverwaltungen sind also ebenso sehr im Interesse der Kulturministerien der Länder wie der Kulturakteure vor Ort. Wie ein roter Faden zogen sich die beiden Forderungen durch die Tagung: a) Sensibilisierung und Qualifizierung der lokalen Politik für Kultur und b) die Schaffung verlässlicher Ansprechpartner*innen für Kultur in den Kommunalverwaltungen. Dafür können Bundesprogramme (wie TRAFO) und Landesförderungen Anstöße geben, aber sie blieben zuweilen zu punktuell und ihre Verstetigung ungesichert. In einigen Bundesländern wirken regionale Organisationen und Kulturbüros als Unterstützung sowohl für die Kulturschaffenden als auch für die Kommunen (siehe Regionale Vernetzung- und Beratungsstellen).

-

Regionale Vernetzungs- und Beratungsstellen

Weitgehende Einigkeit herrschte unter Kulturakteuren, Verwaltung und Politik aller Ebenen darüber, das regionale Vernetzungs- und Beratungsstellen für Kulturschaffende (Profis wie Laien, Hauptamtler*innen wie Ehrenamtler*innen) sehr wichtige Stützen bei der Finanzmittelakquise wie auch der Umsetzung von Kulturarbeit sind. Vereinzelt wurde gefordert, Finanzmittel lieber direkt an die Künstler*innen statt an Kulturmanager*innen zu geben.In den Bundesländern gibt es (z.T. bereits seit den 1990er Jahren) regionale Beratungs- und Koordinierungsstellen, seien es beispielsweise die Koordinierungsbüros der zehn Kulturregionen in NRW (RKP), die Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen, die Kulturknotenpunkte in Schleswig-Holstein, die LandKulturPerlen-Büros in Hessen, die Kulturellen Ankerpunkte in Brandenburg oder die Regionalmanager*innen Kultur in Baden-Württemberg. Die Strukturen und geografischen Wirkungsradien, die Aufgaben und Erfahrungen sowie die Förderung durch die Länder sind unterschiedlich (siehe auch Web-Talk vom 6.12.2022). Auf der Tagung gab es zwei zentrale Ergebnisse: 1. Die regionalen Zuschnitte sind zuweilen zu groß, um lokale Akteure in ländlichen Gebieten unterstützen zu können, insbesondere dort, wo aufsuchende Arbeit geleistet werden müsste; 2. die Unterstützung regionaler Kulturbüros durch die Landkreise (Politik und Verwaltung) ist zentral. Insbesondere der zweite Punkt wurde wiederholt betont und diskutiert, mit Beispielen gelungener wie auch mangelhafter Praxis untermauert.

-

Kulturförderung der Länder

Im Hinblick auf ländliche Räume wurden seitens der Ländervertreter*innen zwei vordringliche Aufgaben formuliert: 1. die Kulturakteure – ob ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig – zu halten, zu qualifizieren und zu vernetzen; 2. die kulturelle Infrastruktur zu erhalten. Die Förderinstrumente der Länder sind sehr verschieden, sei es im Rahmen allgemeiner Förderrichtlinien oder gezielter Förderprogramme für Kultur in ländlichen Räumen.

Mikroförderung für Kleinstprojekte wurde von den Teilnehmenden als besonders relevant und hilfreich für Kulturakteure in ländlichen Räumen hervorgehoben. Aber auch längerfristige, strukturbildende Förderungen seitens der Länder und des Bundes wurden wiederholt gefordert, denn ein zentrales Problem sei nach wie vor die Verstetigung von guten Ansätzen sowohl im Bereich der Kulturpraxis (Kunst- und Kulturprojekte) als auch im Bereich der Vernetzung, Beratung oder Förderpraxis (z.B. von Landesverbänden oder Stiftungen). Die Möglichkeiten, institutionelle Förderungen zu vergeben, sind in einigen Bundesländern aufgrund ihrer Finanzlage sehr begrenzt. So war die Klage über die so genannte »Projektitis« zwar dominant, aber es gab durchaus auch Fürsprache für Projektförderung, die geeignet ist, Negativentwicklungen durch neue Ideen und temporäre Strukturen entgegenzutreten. Dennoch überforderten die wiederkehrende Antragstellung und die Notwendigkeit, neue Projektideen zu generieren, obwohl sich die vorhandenen Ansätze bewährt hätten, sowie bürokratische und intransparente Verfahren die begrenzten Ressourcen in Vereinen und kleineren Einrichtungen.

-

Kultur und Bildung

Kulturelle Bildung wurde als ein Schlüssel angesehen, um dem Ziel »Kultur für alle« näherzukommen. Im Hinblick auf ländliche Räume wird dabei ein weites Konzept von Kultureller Bildung verfolgt, das weniger auf Vermittlung, mehr auf Partizipation und Eigentätigkeit zielt. Vorrangig werden Kinder und Jugendliche adressiert und dies sei umso wichtiger, als die originären Bildungsträger (Kitas, Schulen) immer weniger in der Lage seien, musisch-ästhetische Bildung zu leisten. Die Kinder und Jugendlichen seien nicht nur das Kulturpublikum von morgen, sondern aufgrund ihrer ländlichen Sozialisation später möglicherweise am ehesten die Kulturschaffenden, die die kulturelle Vielfalt auf dem Land sicherstellen.

Vorgestellt wurden zahlreiche gelungene Modelle der Zusammenarbeit mit Schulen. Problematisch seien häufig die begrenzten Kapazitäten (oder auch Interessen) der Lehrer*innen, die als Ansprechpartner*innen gebraucht werden. Die Fächer Kunst und Musik fallen dem Sparzwang i.d.R. zuerst zum Opfer, so dass Kulturerleben in den Freizeitbereich verlagert wird. Für die in ländlichen Regionen zumeist weiten Strecken steht jedoch kein ÖPNV zur Verfügung, somit werden alle Menschen exkludiert, die nicht mit dem Auto fahren können oder gefahren werden. Um hier dennoch allen Kindern den Zugang zu Kultur zu ermöglichen, unabhängig vom Einkommen der Eltern, wurde ein Kulturetat für Schulen gefordert, um Kunst und Kultur in die Schule zu holen oder zu besuchen. Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien gibt Fahrtkostenzuschüsse an Schulen für Museums- oder Theaterbesuche (siehe Knebel 2022). Gefordert wurde aber auch, Erwachsene und hier besonders Senior*innen mit kulturellen Bildungsangeboten stärker in den Blick zu nehmen.

-

Kultur und Regionalentwicklung

Diskutiert wurde die Rolle von Kunst und Kultur für Regionalentwicklung und florierenden Tourismus sowie umgekehrt, die Frage, inwiefern der Kulturbereich von Tourismus und den Förderinstrumenten für Regionalentwicklung profitieren kann. Aus touristischer Perspektive sei das regionale Kulturangebot neben dem Naturerleben ein wichtiger Faktor für die Gästewerbung, so die Vertreterin eines Tourismusverbandes aus Mecklenburg-Vorpommern. Zugleich stärkten die Gäste mit ihren Kulturbesuchen die kulturelle Infrastruktur und trügen dazu bei, die Regionen zu lebenswerten Lebensräumen gestalten. Für diese kulturelle Win-win-Situation wurden von verschiedenen Seiten Beispiele berichtet. Schwierig sei es jedoch, wenn der Kulturbereich so schwach aufgestellt sei, dass es kaum Ansprechpartner*innen gebe. Auf der anderen Seite wurde von Teilnehmer*innen moniert, dass Tourismusinstitutionen Kulturveranstaltungen selbst organisierten anstatt die vorhandenen Kulturorte zu nutzen, außerdem ginge es hier um »Kulturkonsum statt (um) lebendige Kultur«.Sowohl die Touristikerin als auch die Regionalmanagerin einer brandenburgischen LEADER-Region auf dem Podium warben für eine stärkere Kooperation zwischen den Akteur*innen der Bereiche Kultur, Regionalentwicklung und Tourismus: für Netzwerke, die zusammen das kulturelle Angebot aufbauen und kommunizieren (siehe auch Lietz / Steffens 2022). LEADER sei Förderprogramm und Methode zugleich, um bottom-up und multisektoral Vorhaben zur Entwicklung ländlicher Räume umzusetzen. Dabei ginge es auch um Regionalbildung: die Befähigung von Menschen, ihren Lebensraum zu gestalten. In Brandenburg überhole die AfD die SPD: »Wir brauchen Kunst und Kultur, um Brücken zu bauen: Wie können wir mit den Menschen im Gespräch bleiben? Es geht auch um eine Haltung, die wir gemeinsam in der Region entwickeln wollen«, so die Regionalmanagerin.

-

Ressortübergreifende Zusammenarbeit auf Landesebene

Die großen gesellschaftlichen Transformationsaufgaben hin zu mehr Nachhaltigkeit, zu größerer Diversität und mehr Inklusion sowie besserer Digitalität stellen sich auch den Kulturakteuren in ländlichen Räumen. Viele der erforderlichen Maßnahmen zur Stärkung von Kultur in ländlichen Räumen sowie zur Verbesserung des Zugangs zu Kunst und Kultur fallen in die Zuständigkeit anderer Politikfelder, z.B. bezüglich der Kooperation mit Schulen, der ÖPNV-Anbindung oder der Digitalisierung von Exponaten. Selbst die Vertreter*innen von Kulturfachverbänden stöhnten über hohe Hürden beim Versuch, im Kultus-, Sozial- oder im Wissenschaftsministerium Gehör für die Belange des Kulturbereichs zu finden: »Die Vollkatastrophe ist es, wenn ich zwei Ministerien anspreche«, so eine Teilnehmerin.Während von einem schleswig-holsteinischen Kulturknotenpunkt über den misslungenen Versuch der Zusammenarbeit mit der Landesorganisation für Tourismus berichtet wurde, konnte eine Vertreterin der hessischen Kulturabteilung von fruchtbarem Austausch mit anderen Ressorts in Interministeriellen Arbeitsgruppen (IMAG) berichten, an denen sie beteiligt ist, u.a. der IMAG Ländliche Räume und der IMAG Ehrenamt. Als konkretes Beispiel für ressortübergreifende Zusammenarbeit nannte sie die Förderung von »FLUX – Netzwerk für Theater und Schule«, das vom Kunstministerium gefördert, aber auch vom Kultusministerium unterstützt wird.

-

Kooperativer Kulturföderalismus

In einem Panel wurde das Zusammenspiel der politischen Ebenen Kommunen, Länder, Bund aus der Perspektive der Länder diskutiert. Hervorgehoben wurde die besondere Rolle der Kommunen mit ihrer Verantwortung für die lokale Kultur (siehe Kommunale Kulturverwaltung und Kulturpolitik und Web-Talk vom 6.12.2022).Als zentrales Instrumentarium für die Verständigung zwischen Kulturakteuren, Vertreter*innen von Politik und Verwaltung der Kommunen und Länder sowie weiteren Akteuren wie Verbänden, Stiftungen oder Unternehmen wurden landesweite wie regionale Kulturkonferenzen hervorgehoben. Besprochen wurden Dialogprozesse zur Erarbeitung der Kulturpolitischen Leitlinien in Mecklenburg-Vorpommern (siehe Martin 2022, die Kulturdialoge in Schleswig-Holstein (siehe Salamon-Menger / Hanke 2022) sowie die aktuellen Kulturkonferenzen in Brandenburg (siehe Schüle 2022), deren Ergebnisse in eine neue Kulturstrategie münden sollen. Zahlreiche andere Länder verfolgen ebenfalls diesen partizipativen Weg der Erarbeitung von gemeinsamen Zielen und konkreten Umsetzungsvorschlägen. Kultur in ländlichen Räumen spiele dabei – so wurde hervorgehoben – eine zunehmend größere Rolle.

Insbesondere für regionale Kultureinrichtungen und Organisationen, z.B. die Installation von regionalen Vernetzungs- und Beratungsstellen, ist eine gute Abstimmung zwischen lokaler, regionaler und Landesebene notwendig, dies wurde am Beispiel der Kreiskulturräte in Mecklenburg-Vorpommern deutlich. Ohne die Unterstützung durch die Landrät*innen können derartige Strukturen nicht dauerhaft bestehen. Einen Sonderweg hat das Land Sachsen mit dem Sächsischen Kulturraumgesetz eingeschlagen: Dieses regelt die Umlagefinanzierung für Kultureinrichtungen von regionaler Reichweite zwischen dem Land, den Kreisen und Kommunen.

Vom Früchtesammeln

Ziele der Sommerakademie waren die Qualifizierung der kulturpolitischen Debatte über Kultur und Kulturpolitik in ländlichen Räumen, unter anderem hinsichtlich notwendiger kultureller und struktureller Transformationsprozesse, der Austausch zwischen Akteur*innen der Kulturpolitik verschiedener politisch-administrativer Ebenen sowie der Austausch und die Vernetzung zwischen Kulturschaffenden, Akteur*innen aus den Bereichen Kunst und Kulturarbeit sowie Kulturpolitik, Regionalentwicklung und Tourismus, um zur Weiterentwicklung zeitgemäßer kulturpolitischer Strategien für ländliche Räume beizutragen.

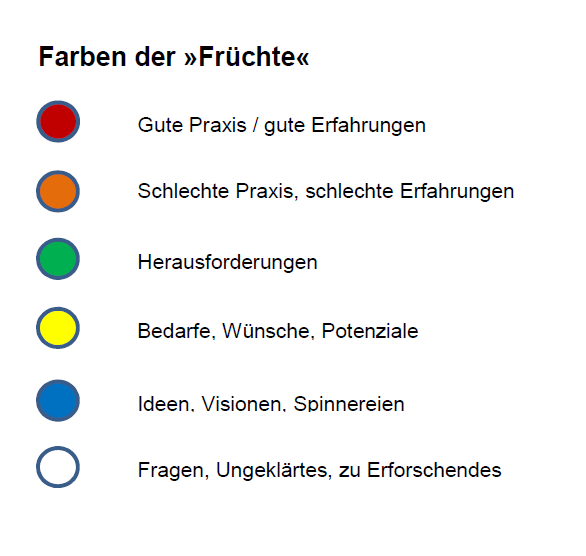

Die Ergebnissicherung erfolgte an »Apfelbäumen«, die in jedem Panel und Forum der Sommerakademie mit den »Früchten« der Inputs und Diskussionen bestückt wurden. Alle Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, ihre Gedanken und Erfahrungen auf »Apfelkarten« in sechs Kategorien zu notieren. Die »Apfelbäume« sowie die Audioaufnahmen sind Grundlage der obigen Dokumentation. Die Ergebnisse der Sommerakademie werden in die Studie »Kulturpolitik und Kulturförderung für ländliche Räume« einfließen.

Für den Abschluss der Sommerakademie wurden alle Apfelbäume im Plenumsraum bereitgestellt, sodass sich die Teilnehmenden jederzeit ansehen konnten, was in den einzelnen Foren und Panel festgehalten wurde.