Aktuelles

Wir laden Sie herzlich zur diesjährigen kulturpolitischen Tagung in Tutzing ein! Vom 18.-20. Oktober wollen wir uns mit „Klassismus und Teilhabe im Kulturbetrieb“ auseinandersetzen:

Klassismus meint Vorurteile und Ausschlüsse von Menschen aufgrund ihrer ökonomischen Situation und ihrer damit verbundenen (vermuteten) sozialen Herkunft. Ein Thema für Kulturinstitutionen und die Kulturpolitik? Wir denken ja! Gerade der Zugang zum vermeintlich offenen Kulturbereich ist vielen Menschen, die in Armut aufgewachsen sind oder in Armut leben, verwehrt. Der sozio-ökonomische Status entscheidet heute noch immer viel zu viel. Das gilt sowohl für das Publikum, als auch für die Kunst- und Kulturschaffenden selbst sowie die in den Kulturinstitutionen Tätigen.

Mit der Tagung wollen wir dieses Thema von allen Seiten beleuchten und gemeinsam mit Kulturpolitiker:innen, Kunstschaffenden, Forscher:innen, Entscheidungsträger:innen in Kulturinstitutionen und allen am Thema Interessierten Lösungswege für echte Teilhabe auf allen Ebenen finden und damit auch dem schon lange existierenden Postulat „Kultur für alle“ ernsthaft Rechnung tragen.

Alle Infos zur Tagung, zum Programm, zu den Referierenden und die Möglichkeit zur direkten Anmeldung finden Sie hier:

https://www.ev-akademie-tutzing.de/veranstaltung/klassismus-teilhabe-im-kulturbetrieb/

Wir freuen uns auf den Austausch!

Viele Grüße,

Sabine Ruchlinski & Christian Steinau

Landesgruppe der Kulturpolitischen Gesellschaft Bayern

P.S. Es wird Kinderbetreuung angeboten

Rückblick

Als Landesgruppe setzen wir weiterhin auf unsere Stärken als KuPoGe: Spartenübergreifender Austausch und Vernetzung.

Am 07. Dezember erprobten wir unser Stammtisch-Format zum ersten Mal in Nürnberg. In anregender Atmosphäre (Danke an Christoph Deeg für die Organisation) diskutierten wir über Kulturpolitik in Nürnberg und notwendige Veränderungen des Kulturbereichs.

Unter dem Titel »Wir können was machen! Umgang mit Rechtsextremismus« diskutierten wir in einer Online-Veranstaltung mit einer Expertin des Beratungsnetzwerks gegen Rechtsextremismus in Bayern. Themen waren u.a. eine Einführung zum Rechtsextremismus anhand aktueller Definitionen und Statistiken. Wir diskutierten aber auch den sogenannten »Kulturkampf von Rechts« und was dieser für unsere Arbeit in Kulturpolitik und -management bedeutet.

Der letzte Stammtisch hat am 18. April, um 16 Uhr im Münchner Rathaus stattgefunden. Wir trafen uns zu einem Meet & Greet mit Dominik Krause, neuer Kulturbürgermeister der Landeshauptstadt München.

Der Landesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen wagte ein Experiment: Statt einer Ausstellung und eines Fachtages lud der LJKE Bayern zum Kreativlabor »plan_los« ein, welches vom 8. bis zum 11. Mai in Nürnberg stattfand. »Planlos« und ohnmächtig fühlen sich viele von uns angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Ereignisse, auf die es keine einfachen Antworten gibt. »Plan los!« bedeutet, dass wir trotz alledem gemeinsam mit Kindern ins bildnerische Tun kommen, damit aktiv handelnd mitmischen und gesellschaftlichen Zusammenhalt erproben. Das Format los_sprechen am 11. Mai fand in Kooperation mit der Landesgruppe Bayern der Kulturpolitischen Gesellschaft statt.

Und wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Wir wünschen allen KuPoGe-Kolleg*innen und -Freund*innen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel. Ob das nächste Jahr ruhiger wird?

Neues Stammtisch-Format

Was die Zukunft auch bringt, als Landesgruppe wollen wir den Kurs des Aufbruchs weiterverfolgen und vermehrt mit allen Kupoge-Mitgliedern in Austausch treten. Denn auch die Qualität unserer Beziehungen entscheidet darüber, wie wir kommende Herausforderungen meistern. Zu diesem Zweck haben wir ein Stammtisch-Format ins Leben gerufen. Am 21. November trafen sich erstmals Mitglieder in der Spielstätte Schwere Reiter im Münchner Kreativquartier. Das Kennenlernen hat viel Zeit in Anspruch genommen, was uns als Landesgruppe bestärkt, weitere Veranstaltungsformate dieser Kategorie zu erproben. In der Diskussion wurde der Wunsch geäußert, stärker als kulturpolitischer Akteur auf Landesebene präsent zu sein. Ebenfalls wurde angeregt, Anfang 2024 eine thematische Veranstaltung zu organisieren. Hier denken wir über eine (kultur-)politische Standortbestimmung nach der Bayerischen Landtagswahl nach.

Als Landesgruppe benötigen wir über das Kennenlernen hinaus Impulse zur Weiterentwicklung. Aus diesem Grund haben wir uns sehr gefreut, am 09. Oktober eine hochkarätige Online-Veranstaltung zu organisieren. Mit dem Harvard-Professor Martin Puchner sowie den (vormaligen) Vorstandsmitgliedern Eva Leipprand und Martin Zierold haben wir über Kulturmanagement und Klimakrise im Zeichen der Transformation diskutiert.

Martin Puchner hat eindrücklich dafür plädiert, die Klimakrise nicht allein als ein Problem des Industriezeitalters zu verstehen. Gerade ein Blick in die Kulturgeschichte zeige, wie sehr zivilisatorische Errungenschaften wie Stadtplanung und Landwirtschaft die Menschheit einerseits vorantreiben, andererseits mit der Ausbeutung der Natur verbunden sind. Folglich regte Puchner für die Kulturpolitik an, diese sowohl aus einem tiefgreifenden historischen Verständnis als auch aus einem weit gefassten Kulturbegriff zu denken.

Im Austausch mit Puchner unternahm Martin Zierold den Versuch zu erläutern, was wir in den letzten anstrengenden und ereignisreichen Jahren gelernt haben. Neben der Würdigung »lebendiger Beziehungen« als Schlüssel für gelingende Transformation in Kultureinrichtungen beschrieb er die Rettungspolitik während der Corona-Pandemie wie folgt: »Gelungene Rettung und verpasste Chance«. Die Diskussionen warfen ein Licht auf die Komplexität und die tiefgreifenden Zusammenhänge zwischen Kultur und unserer Art zu leben. Es liegt an uns, dieses Verständnis in zukünftigen Entscheidungen zu berücksichtigen und den Dialog über eine nachhaltige Zukunft fortzuführen.

für die Landesgruppe Dr. Christian Steinau

EINLADUNG STAMMTISCHE NÜRNBERG & MÜNCHEN

Liebe KuPoGe’ler*innen aus Bayern!

Entdeckt mit uns eine ganz besondere Premiere! Wir möchten Euch und Sie zu einem gemeinsamen Kennenlernen und Vernetzen einladen. Hierfür organisieren wir als bayerische Regionalgruppe jeweils einen Stammtisch in München und Nürnberg.

Wir laden alle KuPoGe’ler*innen & Freunde zu einem formlosen Get-together ein. Lasst uns in entspannter Atmosphäre über unsere gemeinsamen Interessen plaudern – sei es Kunst, Politik oder einfach nur ein inspirierendes Gespräch.

Stammtisch München, Dienstag, 21. November um 16 Uhr

Treffpunkt im Foyer des schwere reiter im Münchner Kreativquartier, Dachauer Str. 114a, 80636 München

Stammtisch Nürnberg, Donnerstag, 7. Dezember um 19:30 Uhr

Wir treffen uns in der Wielandstraße 5, 90419 Nürnberg.

Um Anmeldung wird gebeten unter bayern@kupoge-regional.de

Wir freuen uns auf das Kennenlernen und den Austausch!

Viele herzliche Grüße

der KuPoGe-Sprecher*innen-Rat

Kulturpolitische Gesellschaft Bayern

Fragen zu bayerischen Kulturpolitik 2018

Kommentar zur bayerischen Kulturpolitik der KuPoGe Landesgruppe Bayern

Antworten zur bayerischen Kulturpolitik:

Dokumente

Wahlprüfsteine 2013 – zusammenfassende Pressemitteilung

Wahlprüfsteine 2013: Die Antworten der Parteien im Originaltext

Positionspapier der KuPoGe-Landesgruppe Bayern in der Ev. Akademie Tutzing (8–10. März 2013)

Chronik der Aktivitäten der Landesgruppe Bayern (1993 bis 2013)

Bausteine Bayerischer Kulturpolitik – 3. Auflge (2008)

(Im Laufe der letzten 15 Jahre erarbeitete Diskussionsgrundlage auf rund 100 Seiten)

Wahlprüfsteine und Antworten der Parteien zur Landtagswahl 2008

Dokumente der Bayerischen Staatsregierung

Leitlinien bayerischer Kulturpolitik

Stellungnahme der KuPoGe Bayern zu den Leitlinien der Staatsregierung

Regierungserklärung von Staatsminister Heubisch am 4.12.2012

Kulturstaat Bayern – Förderung von Kunst und Kultur (2010)

Portrait

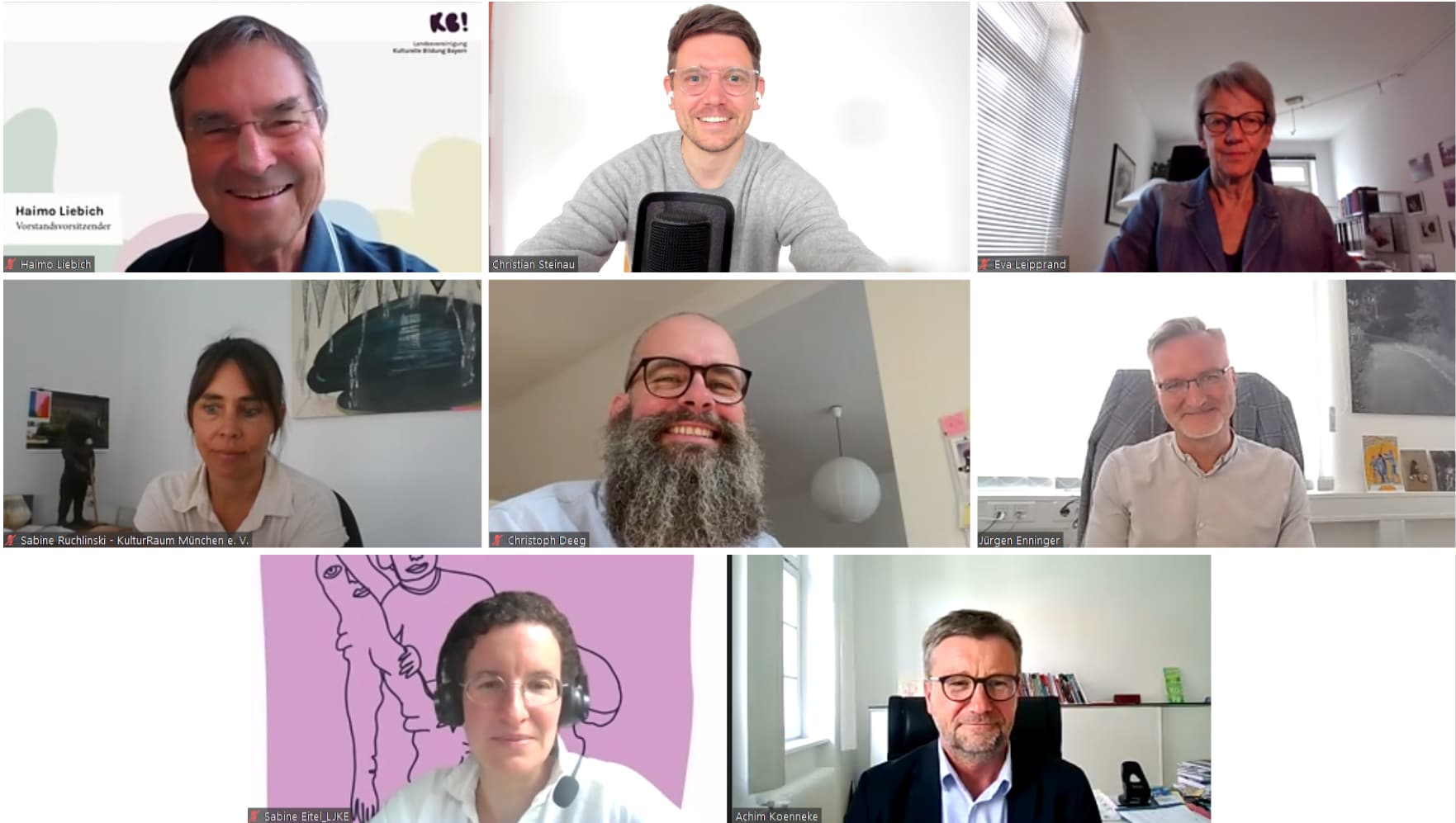

Die Landesgruppe Bayern ist die viertgrößte Regionalgruppe und gehört zu den aktivsten des Verbandes. Basis dafür ist ein siebenköpfiger Sprecherrat unter dem Vorsitz von Sabine Ruchlinski und Christian Steinau mit Christoph Deeg, Sabine Eitel, Achim Könneke, Dieter Rossmeissl und Martina Taubenberger. Die Landesgruppe begleitet kritisch die Kulturentwicklung im Freistaat (u.a. mit ausführlicher Positionierung zu den kulturpolitischen Vorstellungen der Landtags-Parteien), setzt aber auch eigene Themen, organisiert – oft mit Partnern – Veranstaltungen und pflegt das Netzwerk mit befreundeten Organisationen. Aktuelle Schwerpunkte sind der Umgang mit Kulturimmobilien und die Auswirkung von Digitalisierung auf die Kultur. Ein wichtiges »Schaufenster« ihrer Arbeit ist dabei die jährliche Tagung in und mit der Ev. Akademie Tutzing, für welche die KupoGe-Gruppe im Wechsel mit dem Netzwerk »Stadtkultur« die Federführung übernommen hat.

Kontakt

Vorsitz des Sprecher*innen-Rats: Sabine Ruchlinski und Christian Steinau

Mitglieder des Sprecher*innen-Rats: Christoph Deeg, Sabine Eitel, Achim Könneke, Dieter Rossmeissl und Martina Taubenberger

Mitglieder des Beirats: Jürgen Enninger, Uli Glaser, Eva Leipprand und Haimo Liebich

bayern@kupoge-regional.de